カスタマーサービスにおいてCX向上は避けては通ることができない課題であり、その実現方法もさまざまです。そのため、CX向上の実現に向けては、その重要性への理解を深めた上で、自社に適したコミュニケーションを見極め、それに応じたソリューションを選定することが求められます。第2回の今回は、CX向上に向けた企業と顧客のコミュニケーションデザインについてお伝えします。

第1回「抽象的にしないCXの捉え方と実践方法【CXの重要性編】」はこちら

抽象的にしないCXの捉え方と実践方法【CXの重要性編】

コラム

カスタマーサービスにおいてCX向上は避けては通ることができない課題であり、その実現方法もさまざまです。本記事では、CX向上に向けた企業と顧客のコミュニケーションデザインについてお伝えします。

CX向上には顧客ニーズに応じたコミュニケーションデザインが必要

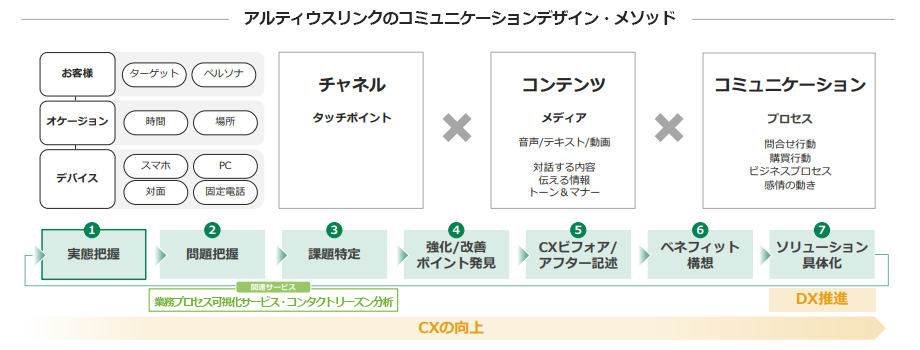

これまでのコンタクトセンターは、電話窓口における問題解決が主たる業務でした。しかし、収益性向上を見据え、CX向上を目指すためには顧客接点におけるペインポイントを捉え、能動的に改善を行う必要があります。このペインポイントの発見には、現状のコミュニケーションを理解してあるべき姿を策定し、両者のギャップがどこにあるのか洗い出すとよいでしょう。当社は、コミュニケーションのデザイン方法について、「アルティウスリンクのコミュニケーションデザイン・メソッド」としてまとめており、こちらをもとに具体的にそのプロセスをご紹介します。

問合せ実態の把握

まず現状のコミュニケーションを把握するには、顧客からの問合せの全体像を把握します。具体的には、「顧客」「オケージョン」「デバイス」の3点の把握に努めます。その際は、以下のような問いを行い、例のような要素を抽出するとよいでしょう。

| 把握の対象 | 問い | 例 |

|---|---|---|

| 顧客 | 問合せを行う顧客はどのような属性が多いのか | 年代、職業など |

| オケージョン | その顧客はいつ、どこから問合せを行っているのか | 自宅、勤務先、通勤通学中など |

| デバイス | 問合せを行う際は、何を使用しているのか | スマートフォン、PC、固定電話など |

顧客

問い:問合せを行う顧客はどのような属性が多いのか

例 :年代、職業など

オケージョン

問い:その顧客はいつ、どこから問合せを行っているのか

例 :自宅、勤務先、通勤通学中など

デバイス

問い:問合せを行う際は、何を使用しているのか

例 :スマートフォン、PC、固定電話など

誰が、どのような時に、何を使用して問合せを行ってくるか把握することができれば、提供しているコミュニケーションの現状認識ができるとともに、求められるチャネルやコンテンツ、これらに誘導するための適した導線がどのようなものか、といったあるべきコミュニケーションを仮説立てすることができます。

問題、課題の特定と強化/改善ポイントの把握

次に、あるべきコミュニケーションと現状を比較し、対処すべき問題と課題を抽出します。問題の特定と課題の選定のためには以下の3つのポイントを抑えることが必要と考えます。

チャネル

あるべきコミュニケーションを実現するためのチャネルの用意があるか

自社の顧客に対して適したチャネルが実装されているか確認します。例えば、比較的年齢層が低い顧客が多く、単純な問合せが多い場合は、顧客が自己解決できるようなチャネルの設置が求められるため、チャットボットや有人チャットなどの活用を検討することとなります。実際に「東日本旅客鉄道 様」の事例においても、同様の取り組みを行い、高い成果を上げています。

東日本旅客鉄道 様

導入事例

モバイルSuicaサポートセンターの大改革マルチチャネル化推進の効果とは

コンテンツ

チャネル内に顧客が解決しうる情報が存在するか、分かりやすい内容になっているか

コンテンツは、用意しているチャネル内の情報や内容に注目します。例えばFAQの用意があるが、内容が分かりにくい表現である、解決に向けた具体的な情報がないといった状態であれば、適したコンテンツとはいえません。ほかにも文字だけでは説明が難しい内容である場合は、動画などを活用するといった工夫で、よりよいコミュニケーションを実現できます。

コミュニケーション

顧客に努力を求めるような導線となっていないか、顧客の購買行動に則った導線となっているか

コミュニケーションにおいては、チャネルやコンテンツが顧客の購買行動に則り、適した場所に配置、連携されているかを確認します。例えば、自動車保険の事故受付の業務は、顧客が外出先からスマートフォンで発信するケースが多く、またケガなどの緊急性を要する状況での問合せとなるため、電話番号がすぐに調べられるようにWebページに番号を記載。一方、見積もりや契約などの受付は自宅でPCを操作しながら吟味したいニーズが考えられるため、チャットボットや有人チャットで気軽にコミュニケーションができるような導線がよいでしょう。

CXビフォア/アフターと得られるベネフィットの確認

最後に、抽出した問題、課題を解決した際に、CXがどのように変化するか、また、顧客に対してどのようなベネフィットを提供できるかを確認します。例えば、「面倒臭くない」「待たない」「複雑なことも説明してくれる」といったエフォートレスな体験が、ベネフィットの一つといえるでしょう。当社では、これを実現するために必要な、「先回り」「自動化」「自己解決」「有人対応」の4つの領域を定義し、これを実現するためのソリューションを提供しています。

CX向上のためには、自社にとって必要となる領域を見極め、対策を行う必要があります。

次回は、このことについて具体的にご紹介します。

エフォートレスなカスタマーサービスとは?【先回り編】

コラム

当社が策定した「CXグランドデザイン」では、このエフォートレスな体験の実現に向けてお客様とのコミュニケーションをより良くする4つの領域を定義しました。本記事では、一つ目の領域である「先回り」について紹介します。