オムニチャネルの必要性

私たちの身の回りのデジタル化が進み、商品の検討から購入・決済までを1台のスマートフォンで済ますことができる時代です。店頭で物が売れなくなっていることは、誰もが一度は耳にしたことがあるでしょう。何か商品を買うとしても、店頭で現物を確認し、その場で口コミサイトをチェック、最安値で購入できるところを探すなど、1つの商品に対して調べる情報量と情報を入手するスピードは増しています。

消費者は店舗やコール、Webを別々として捉えておらず、複数のチャネルを利用するようになっています。

では、コールセンターを取り巻くお客様の動向は変化しているのでしょうか。

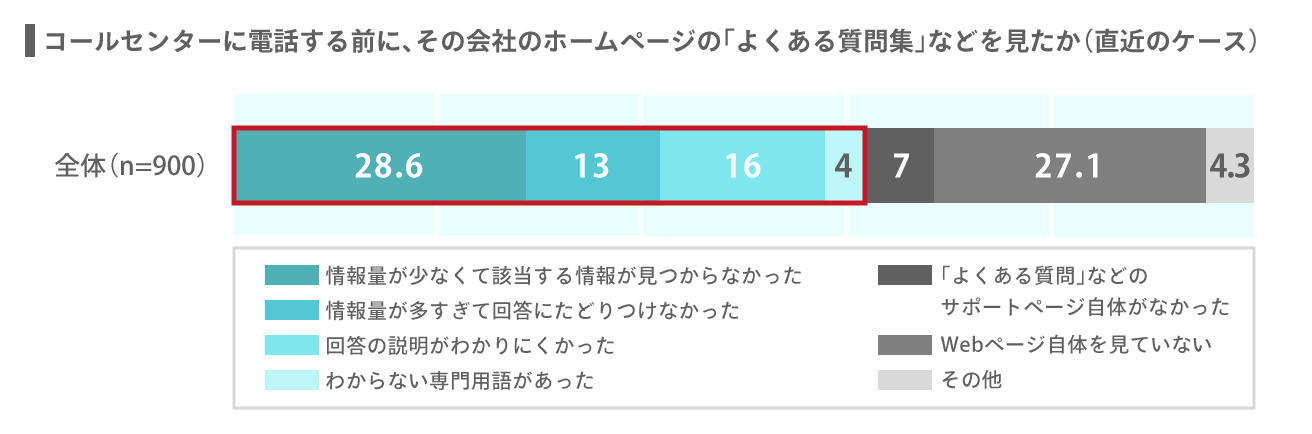

リックテレコム「コールセンター白書2019」によると、「コールセンターに電話をする前に、その会社のホームページの「よくある質問集」などを見たか(直近のケース)」という設問に対し、70%以上のお客様が事前にホームページを閲覧しているという結果でした(【図1】)。つまり、ホームページでは解決できず電話をかけるという導線をたどっており、お客様は複数のチャネルを使い問題解決を図ろうとしているのです。

【図1】

出典:リックテレコム「コールセンター白書2019」

このような顧客行動の変化により、企業には消費者の行動に合わせた「オムニチャネル戦略」が求められています。

さらに、今般のコロナ禍を通じ提唱されている新常態(ニューノーマル)においても、オンラインチャネルの積極的な活用が推奨されており、これまでコンタクトセンターの主力であった電話以外のチャネルを取り入れたオムニチャネル体制でのセンター運営は今後不可欠と言えるでしょう。

以前から提唱されていたオムニチャネル、改めて成功のためのポイントを解説します。

オムニチャネル化に向けた課題

設置チャネルの精査

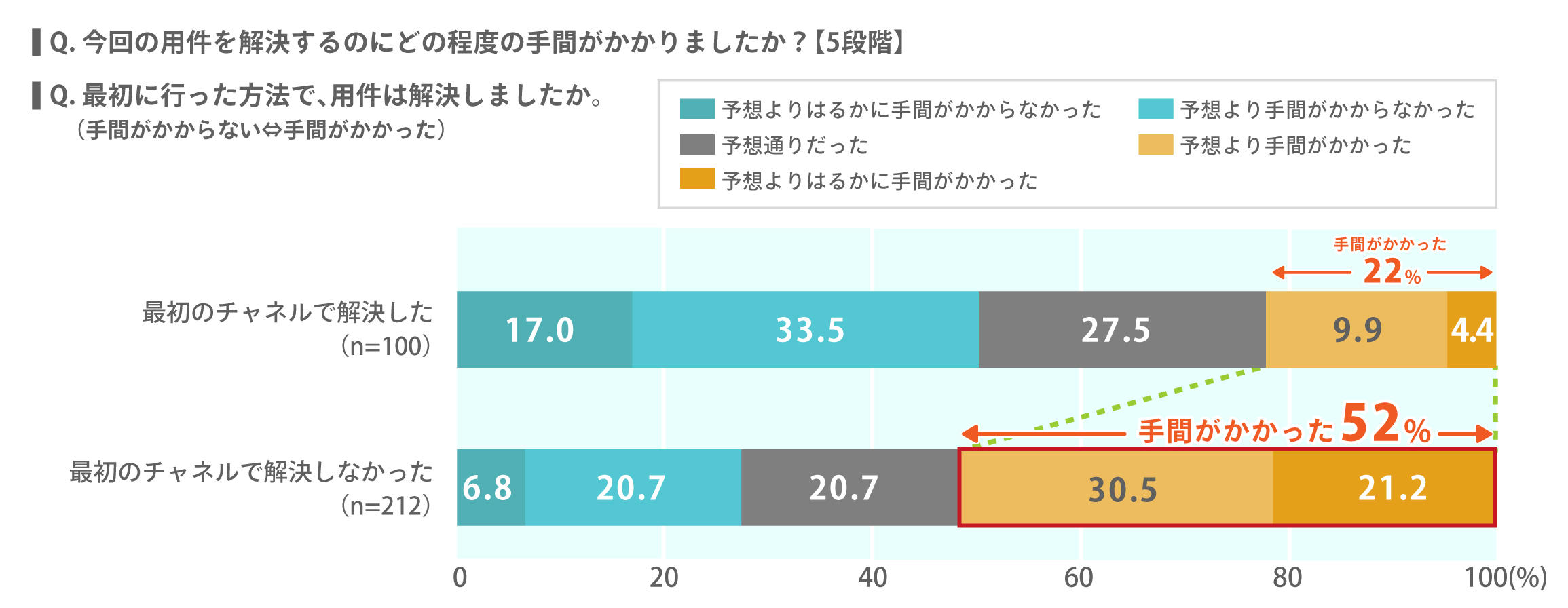

上述の通り、お客様は複数チャネルを使用して企業と接点を持ちますが、その多くのお客様のファーストコンタクトはWebが主流です。当社独自調査(【図2】)では、ファーストコンタクトにおいて問題解決できなかった場合、CES※1)に大きく影響を与えることが明らかになっています。

【図2】

当社調べ

そのため、Web上での問題解決を目指しチャットボットや有人チャットなどの新たなチャネルを設置する必要がありますが、その際どのようなチャネルが有効か、精査が必要です。むやみやたらに新しいチャネルを導入しても、お客様の意向と合わずに使用されなかったり、お客様の混乱を招いたりすることがあります。そのようなことを防ぐためにも、お客様が抱える問題やニーズをコールセンターに蓄積されるコンタクトリーズンやWeb上の顧客行動などのデータを活用して捉えた上で、チャネルの選定をする必要があります。

導線設計

Web上にチャネルを導入しても必ずしもそれだけで十分とはいえません。企業によって顧客特性はさまざまであり、また自社の扱うサービス内容の複雑性、お客様が抱える問題の難易度によって、使用するチャネルやそのタイミングは異なります。例えば、パーソナルな問題や緊急性の高い問題を抱えているお客様が多い場合、無人チャネルから有人チャネルへのスムーズな連携ができるような仕組みが有効です。このように、最適な導線設計の仮説立てを行う際にも、自社のお客様のニーズやサービスの特性の把握が必須となります。

運用

オムニチャネル化を図った後も、対応していくべき課題はあります。お客様の問合せ内容や興味関心は日々変化します。そのため、常にお客様のニーズをキャッチでき、それらを各チャネルのメンテナンスや導線設計に常に反映できるような仕組みが必要となります。このような仕組みづくりを行い、運用を継続することで、チャネル構築後の効果を最大化させることが可能です。

課題解決による効果

オムニチャネル化は長い道のりですが、これらの課題を一つひとつ解決していくことで以下のような効果をもたらします。

顧客接点における機会損失の防止

まず、お客様に合わせたチャネル設置、連携を行うことで、お客様はより多くの場面で企業と関わりを持つことが可能となり、結果として顧客接点の増加につながります。また、非対面での販売(ECサイトや電話による購入サポート)においては、「分からないから買わない」などの販売機会損失を削減することが可能となり、売り上げ向上も期待ができます。

自己解決率の向上およびシームレスなサポートによる顧客満足度の向上

上述でも述べた通り、お客様は自身の持つさまざまな問題の内容や難易度、緊急性によって問合せを行うチャネルを変え、時には複数のチャネルをまたぎ、企業とのコミュニケーションを行います。当然、お客様が選択した一つのチャネルで解決ができることが望ましいですが、複数のチャネルの使用を想定した導線の場合は、チャネル間のシームレスな連携が必要です。「一度入力した情報をもう一度入力しなければいけない」「問合せ内容を再度一から説明しなければいけない」など、チャネルをまたぐことによる顧客努力を軽減することができれば、自己解決率の向上や顧客満足度の向上が期待できます。

デジタルツールによる生産性の向上

オムニチャネル化推進のためにチャネル拡充を目指す際、導入する新たなチャネルの多くはデジタルを活用したものであると予想できます。デジタルツール(主にチャットボットや有人チャットツール、LINEでの顧客対応)は、電話が1人のお客様に対して1人のオペレーターが対応するのに対し、複数のお客様を同時に対応することが可能です。そのため、オムニチャネル化を検討しこのようなデジタルツールを導入することは、結果として生産性の向上につながります。

課題解決に向けたアルティウスリンクのサービス

アルティウスリンクでは、オムニチャネル化に向けた課題解決のために、さまざまなサービスを提供しています。具体的には、お客様企業のお客様や問合せ内容から、自社に合った最適なチャネルの選定や導線設計、運用をご提案する「オムニチャネルサービス」や、コールセンターに蓄積されるコールリーズを起点としたオムニチャネル設計をご提案する「オムニチャネル診断サービス」により、カスタマーサポート分野でのオムニチャネル化をご支援します。 ぜひ、ご検討ください。

「※1」【CESとは】

Customer Effort Score(顧客努力指標)の略。お客様が自身の課題を解決するために、どの程度努力したかを測る指標。