お客様からの問合せ内容が多様化・複雑化する中、これらに対応するための手段として、コールセンターにおけるナレッジマネジメントが近年注目されています。では、そもそもナレッジマネジメントとはどのようなものなのでしょうか? その必要性やメリットについて解説します。

コールセンターにおけるナレッジマネジメントとは何か

ナレッジ(knowledge)とは、知識、知恵、知見、認識、理解などの意味を持つ言葉ですが、ビジネスの場、ひいてはコールセンターにおいては、単なる知識や一般的な情報にとどまらず、「企業などの組織で蓄積できる知識・経験・事例など付加価値のある体系的な情報」を指します。個人レベルで培ったものも含めて、これまで蓄積した知識や経験を、適切に管理・共有して業務に積極的に活用する。例えば、勤務経験が長いオペレーターの業務知識やトークスキルなどを会社として共有することは、ナレッジマネジメントの一例と言えます。そのための手段として、ドキュメント管理、検索機能の強化、オペレーターが得たナレッジを気軽に投稿できるようなシステム、集約したナレッジをeラーニングの教材コンテンツとして配信すること、チャットボットの導入、FAQやマニュアルの構築・整備などが挙げられますが、いずれの場合も、蓄積された情報が使いやすく、常に最新の状態に保たれている必要があります。

ナレッジマネジメントはなぜ必要なのか

コールセンターでは、日々、お客様からのさまざまな質問や要望に迅速かつ的確に対応する必要があります。しかしながら、多くの課題が存在していることも事実です。 例えば、以下のような定常的な課題があります。

ナレッジの活用

お客様向けのFAQはあるが、内容が薄かったり目立たない場所にあったりすることで、活用されていない。

ナレッジの整理

オペレーター向けのFAQがあるものの、整備されておらず探しづらい。その結果、回答までに時間がかかり待たせしてしまう。

ナレッジの更新

ナレッジが日々更新されておらず古いままの状態のため、誤った情報を案内することにもなりかねない。

品質面

ナレッジが整備されていないと、オペレーターによって応対品質にばらつきが出る。お客様は待たされる場面が増え、クレームも増える。本来行うべき研修やフォローが疎かになると、離職者が増える。

さらに、時代の急速な変化により、商品に対する単純かつ画一的な問合せだけにとどまらなくなっていることも、ナレッジマネジメントの必要性を高めている要因の一つです。近年の傾向では、モノ消費からコト消費へのシフトにより、自分自身が体験することや、体験して得られる経験そのものに重点が置かれた消費活動が活発化しています。それにより、オペレーターはこれらを求めるお客様からの問合せに関して、横断的な商品知識や、背後にあるものを汲み取り提案するといった柔軟性が求められることも多く、回答に時間を要するのも事実です。加えて、少子高齢化、テクノロジーの進化、自然災害の増加、昨今の新型コロナウイルスの影響も手伝い、ますます消費者の価値観や需要にも変化が予想されます。そのため、限られたリソースですべての問合せに対応するためには、単純な問合せは、チャットボットやお客様向けFAQを充実させる、複雑な問合せはヒトが対応するなどの対策を取るなど、効率化を図ることがより一層求められます。

このようにナレッジマネジメントの必要性は高まっていますが、それを取り入れることで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。

ナレッジマネジメントを取り入れることで得られるメリット

自己解決の促進によるお客様の入電負担を軽減

冒頭で述べた通り、ナレッジの活用手段としてチャットボットやFAQなどがありますが、ナレッジマネジメントを駆使することで、お客様の疑問に対して適切なタイミングで的確な回答を提供することが可能になります。お客様向けのFAQであれば、それが分かりやすいところに配置されており、回答も簡潔かつ明快なものであれば、疑問を持つお客様はわざわざ電話で問合せることなく自己解決できます。

生産性の向上による顧客満足度の向上

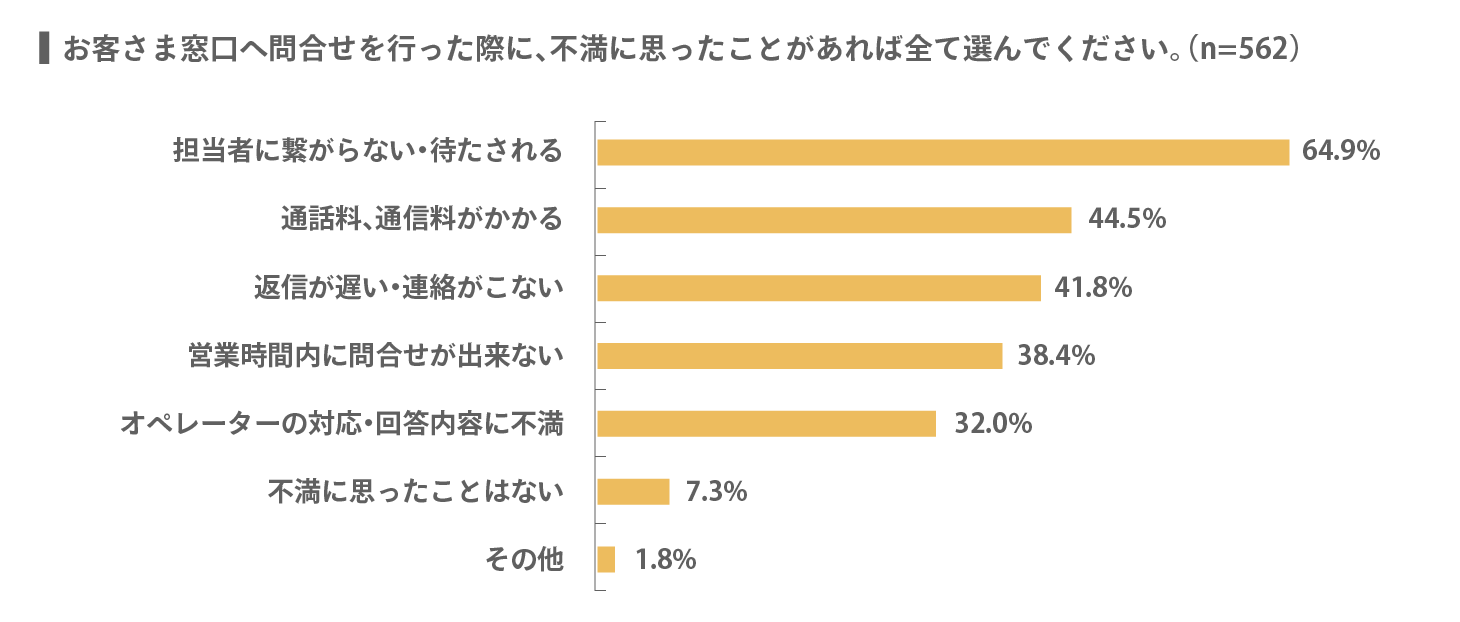

サービスが複雑で専門的であるほど、問合せ内容が高度となり、オペレーターが覚えるべきことが増えます。また、その情報が煩雑かつ曖昧であったり、管理者への確認作業に時間を要したりすると、お客様をお待たせし、クレームにもなりかねません。実際に、モビルス株式会社「お客さま窓口の利用実態に関するアンケート」によると、問合せを行った際に不満に思ったことは、「担当者につながらない・待たされる」が64.9%と最多であり、「お客様を待たせる」という行為が顧客満足度の低下につながることがうかがえます(【図1】)。

【図1】

出典:モビルス株式会社「お客さま窓口の利用実態に関するアンケート」

しかし、オペレーター向けFAQがしっかり整備され、通話中でも容易に参照できるものであれば、お客様をお待たせすることなく悩みや疑問点を解決でき、お客様の感じる製品やサービスに対する満足度も向上します。また、正確な回答が行えるようになることで、手上げ対応も減るため、管理者の工数低減にもつながります。

属人化の解消と業務の標準化

業務内容の詳細が特定の人しか分からない状態であれば、その担当者が不在の場合は業務が滞り、大きなリスクを負うことになります。その点、マニュアルやFAQなどの形で業務標準化の仕組みが用意されていれば、新人・ベテラン問わず、さらには異動者など、知識がない人にも共有・伝承できます。加えて、疑問が湧いた際の拠り所としてオペレーターの不安の払拭につながったり、業務中の空き時間に、マニュアルやFAQを読み込むなどの自主学習やキャッチアップを行ったりすることができ、オペレーターの知識の定着にもつながるなど、さまざまな効果をもたらします。

オペレーターの働き方改革への寄与

コールセンターにおけるオペレーションは、比較的業務負荷が高いとされていますが、その原因の一つは専門的な知識が求められることにあります。その一方日々の業務においてはこれらの知識を習得する時間を捻出することが難しく、オペレーターは深い知識を有していないにもかかわらず顧客対応を行う場合もあります。このような場合においても、ナレッジマネジメントを取り入れ、いつでもすぐに回答を導き出すことができるような環境づくりを行うことにより、オペレーターの心理的負担の解消につながり、働きやすい環境づくりに寄与することができます。

まとめ

問合せの多様化・複雑化により、コールセンターにおけるナレッジマネジメントの重要度はますます高まっており、ナレッジの蓄積・更新・活用の成否は、品質や顧客満足度を左右する大きな要素となっています。当社では、コールリーズンを起点としたナレッジ収集からFAQコンテンツ作成、チャットボットへの転用までを一気通貫で行える「自己解決パック」をご用意しています。ぜひお気軽にご相談ください。