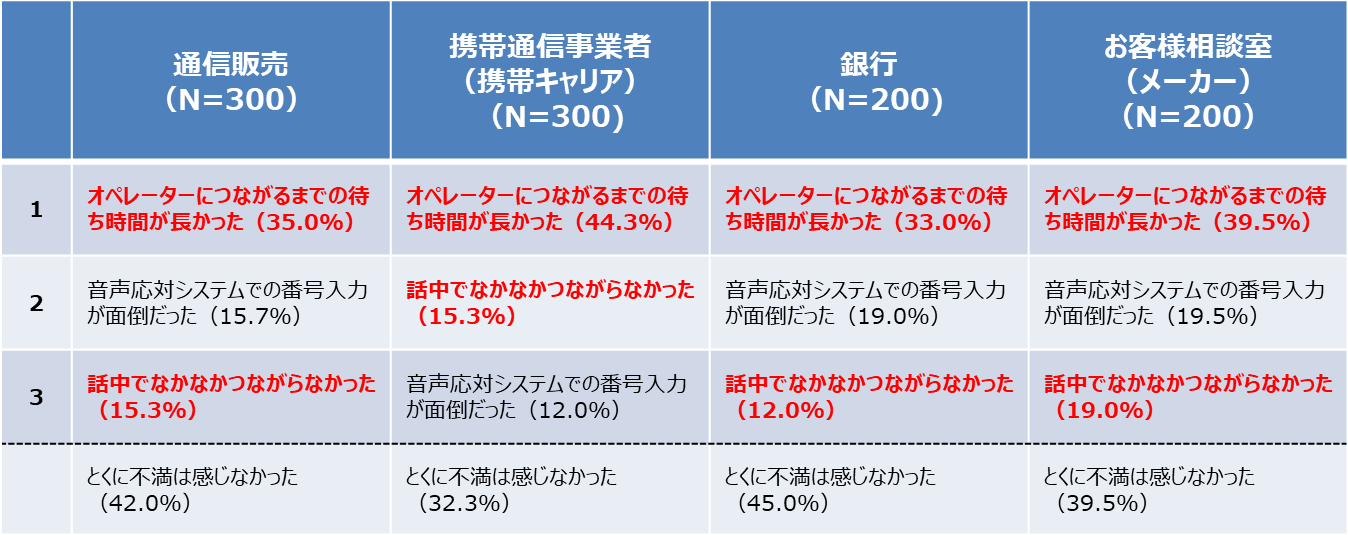

コールセンターへ電話の際、「何度かけてもつながらない」「長く待たされるかもしれない」と感じることはないでしょうか。リックテレコム社の「コンタクトセンター白書2020」の調査結果においても、「直近のケースで、コールセンターに不満を感じたか、感じた場合、その理由(複数回答)」という問いに対し、調査対象の業界の多くで「オペレーターにつながるまでの待ち時間が長かった」「話中でなかなかつながらなかった」という理由が上位に入っています(【図1】)。

【図1】

リックテレコム社「コンタクトセンター白書2020」をもとに加工

つながらないコールセンターが与えるお客様への影響

どんなに高品質なコールセンターでも、お客様からの問合せが爆発的に増加するとつながらないコールセンターになり得ます。対策を打たなければ顧客満足度の低下に直結し、ひいては企業のイメージダウンになるでしょう。場合によっては、サービスの解約に至るなどさまざまな悪影響を及ぼします。つながりにくさを解消するためにはどのような点を改善すべきなのでしょうか。計測するためのKPIはいくつもありますが、今回は、特に注目したい3つのKPIを紹介します。

つながるコールセンターに向けた注目すべきKPI

①応答率

着信した呼数に対し、オペレーターが応答した呼数の割合をいい、コールセンターにおいて「つながりやすさ」を測る代表的なKPIです。月別、日別、時間帯別で指標を見ると達成状況も変わり、特に時間帯別ではコールセンターの受付開始直後、昼12時前後など、1日のうちに数回存在するピーク時は混雑しやすいため応答率が90%に達成しないというケースがあります。それでも、1日平均で見ると達成していることもあります。

②サービスレベル

着信した呼数に対し、設定した時間内にオペレーターが応答できた呼数の割合をいいます。IVR(自動応答システム)の有無など、導入している仕組みにもよりますが、平均目標秒数を21.2秒以内と設定している企業は85.5%※1)となっています。「応答までにどのくらい待たせているか」を把握でき、応答率と組み合わせることでより詳しく分析することが可能です。

※1) リックテレコム社「コンタクトセンター白書2020」参照

➂放棄率(放棄時間)

放棄率は電話交換機(PBX)に着信した全体数に対し、オペレーターが応答する前にお客様が電話を切断した呼数の割合をいいます。放棄時間は「お客様がここまでしか待てない時間」を表します。入電するお客様の属性によっても変わってくるため、自社のお客様に見合ったつながりやすさを考えるうえで参考になるでしょう。

つながらないコールセンターの改善ポイント

コールセンター運営の見直し

①応答率が目標を達成できない場合は、オペレーターの配置が適正でない可能性があります。「入電数に対し、オペレーターの人数が合っていない」「業務難易度に対し、応対スキルが見合っていない」など、どちらの場合も応答率に影響します。対策として、時間帯ごとの人数調整や、生産性を高めるためにスキルアップ研修の実施が求められます。センター全体が平均して応答時間、通話時間、後処理時間が長い場合には、フローや業務プロセスに問題がある可能性があります。また、②サービスレベルが目標を達成できない場合には上記の対策のほかに、IVRの見直しが必要となります。

着信後のフロー(IVR)を見直し

IVRを導入しているセンターで③放棄率が高い場合には、その導線に問題がある可能性があります。IVRはオペレーターにつながる前にお客様自身で問題をカテゴリ別に分類したり、必要な情報を事前入力したりすることで問題解決をスムーズにする仕組みです。しかし、IVRの設定がお客様の用件に合っていなければ、お客様が選択できずストレスを感じ切電する場合があります。また注意したいのは、お客様はオペレーターが応答した時点で「つながった」と認識する点です。IVRに時間を要するほどつながりにくいと感じるため、効率的なフローになるよう適切な設計が求められます。

入電のコントロール

お客様は必ずしもオペレーターとの対話で問題を解決したいわけではありません。FAQサイトの拡充、チャットボットの導入で自己解決を促すことにより入電が抑止されます。また、請求金額やシステムメンテナンス日時などお客様が必要な情報を事前通知するといったプロアクティブな対策は入電抑止だけでなく、顧客満足度の向上にもなります。加えて、コールセンターの混雑状況をWebサイトで告知したりコールセンターの事前予約を可能にしたりするなどお客様自身が混雑を回避できる仕組みも重要です。