アナログ業務のデジタル化が急務の日本

レガシーシステムに依存する企業が多い日本では、アナログなレガシーシステムに起因する経済損失、いわゆる「2025年の崖」が未解決のままとなっております。

日本企業のデジタル化の遅れによって、年間で最大12兆円もの経済損失を引き起こす可能性が指摘される「2025年の崖」は、2018年に経済産業省が発表した「DXレポート ~ITシステム『2025年の崖』」で初めて言及された言葉です。

日本では大企業を中心に、2018年以前よりDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組んではいました。しかし2025年現在、大企業においても完全にDXが実現できたとは言えないのが実情です。

日本の状況は、DXの前段階「デジタライゼーション」

日本では多くの企業がRPAやAI-OCCR、AIチャットボットなど、業務をデジタル化、自動化するためのツールを導入しています。

しかし、「DX」とは個々の業務プロセスにデジタル技術やツールを導入することを意味しているのではありません。データやデジタル技術を使って新たな価値を創出し、ビジネスモデルや企業文化などの変革に取り組むことを意味します。

その観点から見ると、やはり日本企業の多くはDXを実現したとは言えず、DXの準備段階、個別の業務やプロセスをデジタル化する「デジタライゼーション」の段階にあると言えます。

デジタライゼーションを加速する「ハイパーオートメーション」

DXを実現するには、デジタライゼーションが欠かせません。しかし、そのデジタライゼーションにおいても、まだまだ不十分な状況です。デジタライゼーションを加速させるには、デジタル化・自動化した個別業務を、AI・機械学習などで繋いでいく「ハイパーオートメーション」が不可欠です。

これまでは人間の判断が必要だったプロセスをAIや機械学習に置き換え、デジタル化・自動化した個別業務をスムーズに繋ぐ、このハイパーオートメーション化によって、デジタライゼーションが加速し、DXの実現に近づくことができるのです。そのためにも、デジタルツールを入れてなお、いまだアナログなままとなっている業務のデジタル化・自動化が急務となっています。

デジタル化で見落とされがちな「顧客接点」

個別の業務やプロセスをデジタル化する「デジタライゼーション」の段階にある日本では、バックオフィス業務においても、個々の業務作業のデジタル化・効率化は大きく前進している状況です。

その一方で、バックオフィス業務のデジタライゼーションで見落とされがちなのが、「顧客接点」にかかわる業務です。バックオフィスでも、本人確認や各種手続きによる「顧客接点」はありますが、この領域においては、デジタル化の余地が残っています。

一例として、顧客からの書面郵送が発生する手続き業務の場合、アナログ業務では「データチェック」以外に、「書類の開封・管理」「データ入力」といった煩雑な業務が発生します。

この業務をデジタル化できれば、バックオフィス業務は「データチェック」のみとなり、バックオフィスの効率化を実現することができます。

「顧客接点」をデジタル化する効果

「顧客接点」のデジタル化は企業だけでなく顧客側にもメリットがあります。

サービス利用にあたり、本人確認や申込書類が必要となる場合、デジタル化されていれば、顧客はスマホをはじめとするモバイル端末で気軽に申込むことができ、書面に手書きで記入したり、書類を郵送したりする手間を省くことができます。

企業側にとっても申込段階の離脱や機会損失を減らすことができ、業務効率化だけでなく売上拡大にもつなげることができるのです。

また安全面においても、デジタル化により高度な本人認証が実現できれば、不正取引の防止につながりますし、顧客の個人情報もシステム管理できるので、不正利用や漏洩リスクを抑えることができます。

「顧客接点のデジタル化」を実現する本人確認ツール「eKYC」

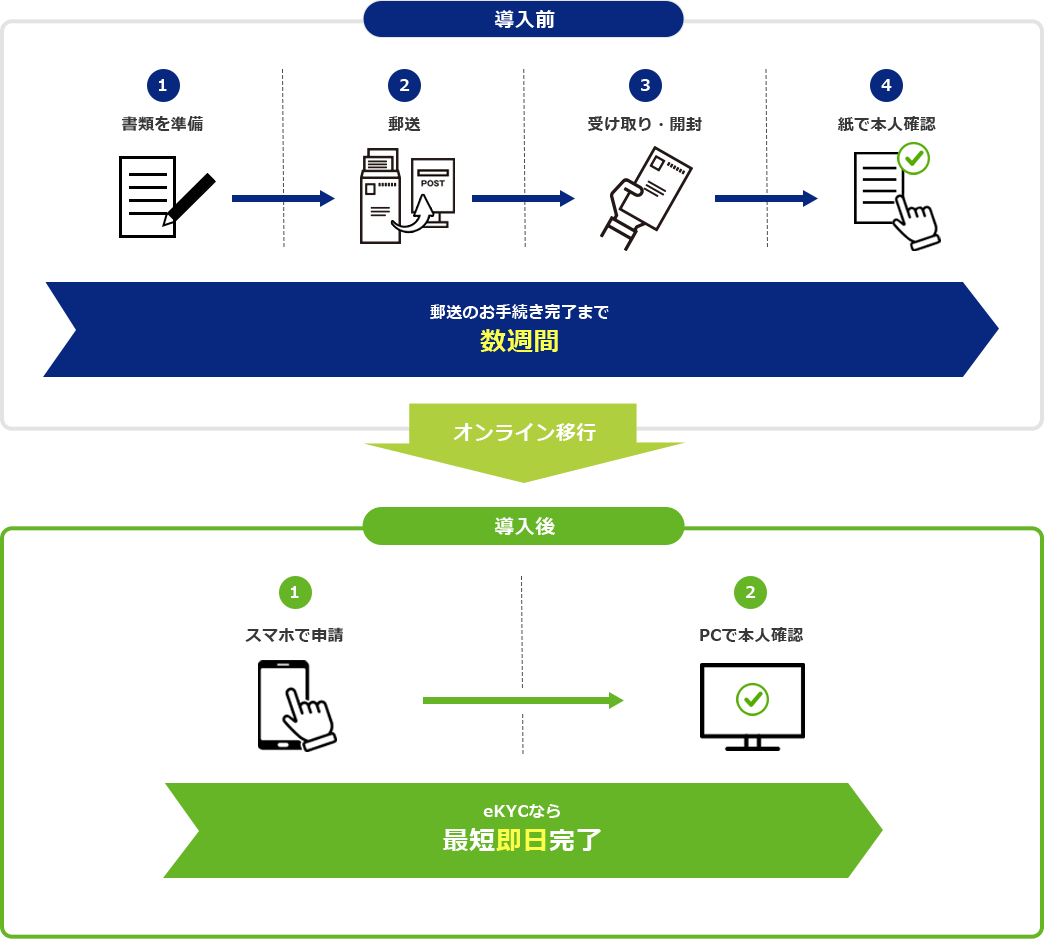

バックオフィス業務における「顧客接点」、特に「本人確認」については、免許証のコピー郵送など、アナログ業務で行っている企業が少なくありません。しかし、本人確認業務に「eKYC」(electronic Know Your Customer)を導入すれば、デジタル化を実現することが可能となります。

eKYCとは、オンライン上で本人確認を完結させる仕組みです。従来の紙書類を使った本人確認に比べ、即時性やセキュリティの向上が図られ、最短即日で本人確認作業が完了します。顧客もスマホで簡単に手続きができるので、サービス開始前の離脱を防ぐことが期待できます。

顧客もオンライン本人確認に前向き

また顧客側も、申込時の本人確認についてデジタル化によるオンライン確認に前向きな傾向となっています。

株式会社ショーケースが実施したアンケートでは、「今後オンライン本人確認が増えてきたら、積極的に活用したいか」という質問に対し、「積極的に活用したい」「サービスによっては活用したい」という回答が全体の92%に達し、顧客がオンライン本人確認を活用したいという高い意向があることがうかがえます。

「eKYC」と「Webフォーム入力」の違い

本人確認・利用申込のデジタル化を図る際に、「eKYC」ではなく「Webフォーム」を導入する企業も少なくありません。実際、免許証などの本人確認書類とクレジットカード情報を基に本人確認をするWebフォームでも、顧客側にとってはeKYCとさほど違いは感じられません。

しかし、eKYCとWebフォームでは「安全性」に大きな違いがあります。Webフォームでは、顔写真を含む本人確認書類は平面画像となっており、情報を不正入手・偽造された場合、第三者によるなりすましの危険性を排除することが難しくなります。

一方eKYCでは、本人確認書類と本人の容貌のいずれも、正面・裏・斜め、さらに指定した動作など、複数の角度から撮影する必要があるため、第三者によるなりすましは困難となっています。セキュリティの重要性が年々高まっている現在、本人確認業務のデジタル化はWebフォームよりもeKYCが望ましいと言えるのです。

eKYCが導入されている業務

- 「犯罪収益移転防止法」がかかわる業務

- 法律で「本人確認」が義務付けられた業務

- 自主的な不正対策として顧客の本人確認が必要な業務

eKYCが導入される業務としては、主に「本人確認が法的に義務付けられている業務」と、自社で提供するオンラインサービスなどにおける「自主的な不正対策としての本人確認業務」、マネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止するための「犯罪収益移転防止法」にかかわる業務が挙げられます。

「犯罪収益移転防止法」にかかわる業務

2018年11月に改正された「犯罪収益移転防止法」により、金融サービス等の特定事業者に義務付けられた取引確認(本人確認)の方法として、eKYCを使った本人確認が認められました。

これにより、銀行や証券の口座開設、保険の加入、クレジットカードやローン契約、古物商の買い取り手続き、宅地建物の売買契約、電話転送業者の新規回線契約などの本人確認業務などにおいて、eKYCの導入が広まっています。

法律で「本人確認」が義務付けられた業務

また「犯罪収益移転防止法」では定められていないものの、「携帯電話不正防止利用法」や「出会い系サイト規制法」など、犯罪を防止するため「本人確認」が義務付けられた法律にかかわる業務でも、eKYCの導入が進んでいます。

これら「本人確認」が義務付けられている業務においては、eKYCが一般的となりつつあります。

自主的な不正対策として顧客の本人確認が必要な業務

さらに近年増えているのが、「オンライン取引の不正対策」としてのeKYC導入です。

オンライン取引の増加に伴い、個人間取引を行うCtoCサービスをはじめとするさまざまなサービスで、不正購買や不正アクセスが増加しています。その対策として、プラットフォーマーやチケット販売事業者は「本人確認」におけるeKYCの導入を進めています。

オンライン取引が一般化している現在、オンライン取引による不正はさらに増加することが予想されます。場合によっては法整備による規制が入る可能性も考えられます。これらの対策、さらに「本人確認」の業務効率化を実現するうえでも、eKYCの導入を検討している企業が増えているのです。

バックオフィスにおけるeKYC導入事例

アルティウスリンクのお客様企業における、eKYCの導入支援を含めたバックオフィス構築・運営ソリューション導入事例をご紹介します。

毎月8,000件以上の「本人確認業務」が発生し、eKYCの導入を検討されていたお客様企業において、アルティウスリンクではeKYCの導入支援だけでなく、オペレーション運用のフロー設計と実際の運用までを実施。これにより本人確認業務の最適化を実現いたしました。

eKYC導入でよくある失敗例

注意が必要なのは、「eKYCを使えばバックオフィス業務が効率化できる」と、短絡的にeKYCツールを導入してしまうことです。これは、eKYC導入でよくある失敗例です。

利用するeKYCのアプリ機能が自社ニーズに合ったものでなければ、顧客にとって使い勝手が悪くeKYCの顧客利用率が低下しかねませんし、本人確認をする画像の品質が悪ければ、バックオフィス業務で本人確認判定ができなくなってしまいます。

またeKYCの管理画面においても、「ダブルチェックの管理機能がない」「イレギュラー対応ができない」など、自社の業務フローに最適化された機能になっていない場合は、かえって業務効率を下げる結果となりかねません。

eKYC導入で失敗してしまう主な原因は、eKYCアプリを開発するベンダーと、実際のバックオフィス業務のオペレーション担当者が分断されていることです。そのためeKYCツールの特性に合わせたオペレーションを設計できず、顧客接点からバックオフィスまでの業務全体の最適化が図れません。

eKYC導入成功のカギは「全体最適化」

こういった課題を改善するため、アルティウスリンクではeKYCツールの導入支援と業務設計を含んだバックオフィス構築を並行して実施。eKYCの管理画面からオペレーションまで全体の最適化を図ることで、業務改善を実現いたしました。

アルティウスリンクのeKYCサービス

KDDI・三井物産が共同出資するデジタルBPO推進企業として、幅広い業種のお客様企業に最新ソリューションサービスを提供するアルティウスリンクでは、eKYCをスムーズに導入いただけるよう、eKYCツールとバックオフィスサービスをセットでご提供する「eKYCサービス」をご用意しております。

eKYCツールのベンダーと連携し、「オンライン本人確認」のスムーズな導入・実装はもちろん、通信業界における実績とノウハウを生かし、「オンライン本人確認」の導入から運用までワンストップでご提供。さらにオンライン手続きから審査やシステム登録まで、業務全体を最適化するオペレーションの設計・BPOまでご提案いたします。

口座開設などで必要な「本人確認」手続きも、eKYCを導入することによりオンライン上で完結できるようになり、最短翌日で作業完了。バックオフィスの業務効率化やペーパーレス化だけでなく、お客様の利便性向上、CX(顧客体験)の向上にもつながります。

バックオフィスの効率化、デジタライゼーションをさらに進めたいとご検討の際は、ぜひアルティウスリンクの「eKYCサービス」をご利用ください。