人手不足を解消するためにシニアや女性を積極的に支援し、活躍の場を設ける企業が増えています。

しかし、シニアにPC操作ができるのか、子育て中の女性が働くのは難しいのでは、と不安に感じる方もいるかもしれません。

シニアや女性を支援し、人手不足を解消するためにはどのようにしたら良いのでしょうか。支援のヒントをお届けします。

今後も人手不足は続くのか?

日本では今後さらに高齢化が進み、15~34歳の若年就業者の減少が続くことは、みなさんもご存知かと思います。高齢者や女性の就業率は年々上昇していますが、それでも人手不足を叫ぶ声は減りません。

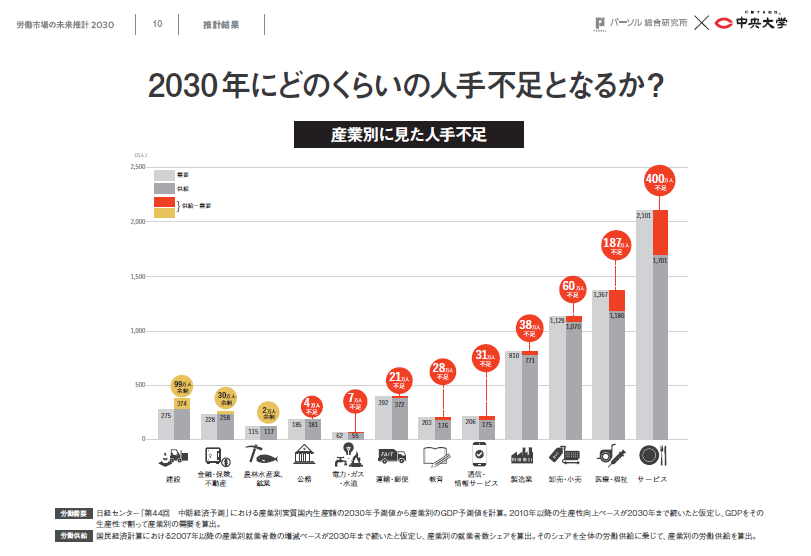

パーソル総合研究所と中央大学が共同開発した予測モデルを使った「労働市場の未来推計2030」によると、2030年には労働力が「644万人不足」するという予測が出ています。産業別で特に大きな不足が予測されるのは、サービス業、医療・福祉業など、現在も人手不足に苦しむ業種であるといいます(図1)。

図1)産業別に見た人手不足(2030年にどのくらいの人手不足となるか?)

出典:「労働市場の未来推定2030」パーソル総合研究所×中央大学(2019年)

AIやRPA(Robotic Process Automation)を導入することで、ある程度の人手不足を補うことは可能ですが、すべての業務が置き換えられるわけではありません。

サービス業や医療・福祉など、人による対応が必要な仕事も多くあるでしょう。

そのため、就業率の増加が見込めるシニアや女性の活躍の場を広げる必要があります。

シニアの活躍

労働力不足の解消には、まずシニアの活躍が必要です。

シニアの就労意欲は高いといわれていますが、実際にどのくらいの人が何歳くらいまで働き続けたいと思っているのでしょうか。就労意欲のデータから見ていきましょう。

シニアの就労意欲

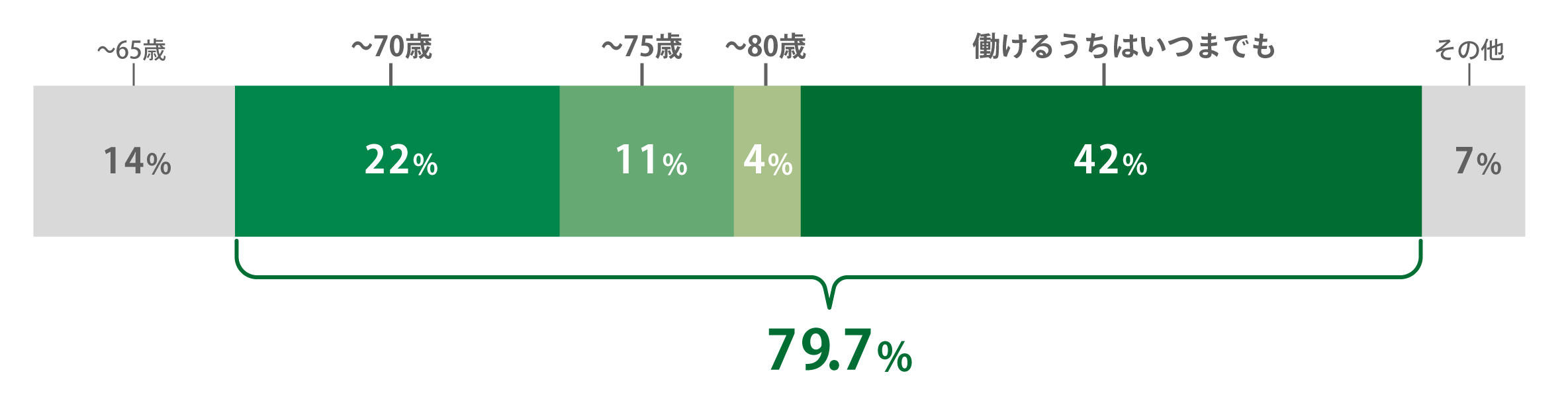

内閣府が全国の60歳以上の男女を対象に、「何歳頃まで収入をともなう仕事をしたいか」調査したところ、現在仕事をしている人のうち約8割が70歳以上まで働きたいと回答しています(図2)。

年金の支給開始年齢の引き上げから、今後も60歳の就労率は上がっていくと思われます。

図2)あなたは、何歳頃まで収入を伴う仕事をしたいですか

出典:内閣府「高齢者の日常生活に関する意識調査」(平成26年)を基にアルティウスリンク株式会社が作成

シニア活躍のメリット

では、シニアにはどのような特性があるのでしょうか。

一般的に、シニアには以下のような良い傾向があると考えられています。

- 離職率が低い

- 欠勤率が低い(仕事を欠勤することを良しとしない感覚を持っている)

- モラルが高い(仕事への取り組み意識が高く、周りへの良い影響も期待できる)

- 社会人経験を活かせる(豊富な経験から機転を利かせることができる)

- ストレス耐性が高い(いろいろな経験をしており、トラブルやクレームにも動じない)

シニアならではの特性

シニアには一般的に以下のような傾向があり、シニアの特性に合わせて対応すると良いでしょう。

- 業務習得に時間がかかる(特にPC操作やカタカナ用語、複雑な業務フローなどが苦手)

→研修時間は1.5倍かかると考えましょう。だれにでも見やすいマニュアルの整備も必要 です。 - 指導・対応の仕方に配慮が必要(本人のプライドやシニアの特性に注意)

→相手を尊重することは従業員の年齢に関係なく必要です。 - これまでの経験を重視しがち(業務ルールを逸脱しがち)

→丁寧・明確に理由を説明し納得してもらう必要があります。

シニアの活躍に向けた取り組み事例

以上のようなシニアの特性を踏まえ、シニアが活躍するための取り組みを行っている当社の取り組みの一例をご紹介します。

事例1:パソコン操作研修

シニアが不安を持つPC操作に対し、支社が中心となって「パソコン講座ー初級」研修を実施しています。キーボードの名称からクリックの仕方など、ごく基本的なPC操作からレクチャー。PCに不慣れなシニアにとっては、いきなり現場に配属され、業務と並行してPC操作を覚えるのは大変なことです。入社手続きを終え、現場配属されるまでの期間に研修を挟み、「定着・活躍」までの段階をフォローすることで、シニアが安心して働ける環境を整備しています。

事例2:業務体験型の企業説明会

当社グループ会社のマックスコムは、自治体が主催する合同企業説明会に参加。通常の企業説明会のように個別相談スペースや仕事紹介動画スペースを設置するだけでなく、業務で使用する電話機やデスク一式を会場へ持ち込み業務体験スペースを設置。仕事を実際に体験してもらい、業務内容を理解してもらうことで、求職者と実際の業務のミスマッチを防ぐ取り組みを行いました。シニアの業務に対する不安感をなくし、雇用者側もシニアのPCスキルを確認できるため、双方が納得して雇用契約を結ぶことができます。

女性の活躍

人手不足の解消には、現在就労していない女性が活躍できる場ををさらに広げていく必要があります。

働き方改革が推し進められることによって、主婦層を含めた女性の就労は今後当たり前になっていくことでしょう。

女性の就労状況

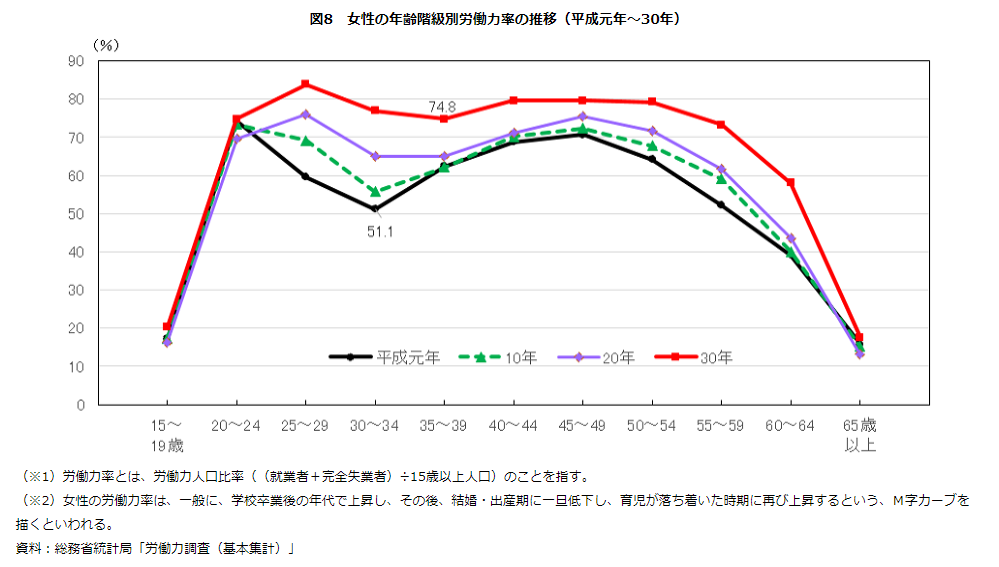

一般的に子育て世代といわれる「30~34」「35~39」の労働力率(*)は近年上昇。M字の底が上昇し、台形に近づいています(図3)。

このことから、産休・育休期間を経て仕事に復帰する女性が増えていることがわかります。

既婚女性の場合、家事や育児・介護などと両立するため、短時間勤務や土日祝日が休みといった勤務条件を求める人が多く、その結果、非正規雇用が多くなっています。

(*)((就業率+完全失業率)÷15歳以上 図3)女性の年齢階級別労働力率の推移

出典:総務省統計局「労働力調査(基本集計)

女性活躍のメリット

一般的に、女性(主に主婦)には以下のような傾向があるといわれています。

- マルチタスクが可能

- コミュニケーション能力が高い(コールセンターや接客業に向いている)

- 女性ならではの発想・気づきがある

- 出産等で退職した優秀な人材が埋もれている

女性ならではの働き方

男性と比べて女性は、家族都合によって勤怠や働き方に影響を受けやすいことに注意し、多様なシフトパターンや働き方を用意することが求められます。

- 家族都合の勤怠(家族の看病、保育園や学校の行事や当番業務、PTA活動など)

→事情によって勤怠ペナルティをなくしたり、シフト変更に応じたりすることも必要でしょう。 - 家族都合によって働き方が変化する(ご主人の転勤、子供の成長・進学、家族の介護)

→勤務時間の制限だけでなく、それらの解消により勤務時間を増やしたり正社員を希望したりすることもあります。 - 扶養の範囲内での勤務(1日4時間の週3~4日など、学生も同様)

→時給アップや残業によって扶養範囲ギリギリになり、11月はシフトを減らすこともあります。

女性の活躍に向けた取り組み事例

女性が活躍するため、柔軟なシフト対応を行ったり、パート・アルバイトであっても産休・育休が取りやすい環境を作ったりといった、女性のライフスタイルの変化に合わせた対応を行っている企業が多いようです。

当社でもさまざまな取り組みを実施していますが、その一例をご紹介します。

事例1:企業内託児所の設置

沖縄支社では、企業内託児所(キッズルーム)を設置。職場と託児所が同じ場所にあるため、保育所などの預け先を探さなくても就業が可能です。子供と一緒に出勤・帰宅できるため、保育所への送り迎えなどの時間も短縮。

育児休業取得率も高く、エリア正社員制度の導入など、ワーク・ライフ・バランスを実現する多様な働き方の整備に積極的に取り組んだ実績が認められ、沖縄県より、沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業として認証されています。

事例2:社内の意識改革とその実現に向けたイベント開催

当社では、ダイバーシティ推進を重要な経営戦略の一つとして位置づけ、多様な人財の活躍を目指して行動計画を策定。以下の取り組みを実施しています。

・ライフスタイルに合わせたキャリア転換を可能になるようエリア正社員制度を導入

・育児による短時間勤務を小学校4年生始期まで延長

・両立支援を目的とした男性育児参加の促進施策の導入

・ダイバーシティイベントの実施

子育て中の女性はもちろん、個々のライフスタイルに合わせた多様な働き方の促進に向け、テレワークの導入や社員の意識改革に向けた活動(イベント等)も行っています。

コンタクトセンターでは女性スタッフの比率が高く、従来は出産を機に退職することが多かったパート・アルバイト職でも、現在は産休・育休を取得して雇用を継続する人が増加。

その結果、女性活躍推進法に基づく優良企業の認定「えるぼし」の最高位を取得しています。

まとめ

シニアや女性が活躍するための取り組みは、人手不足を解消するだけではなく、だれもが働きやすい職場環境を作ることにもなります。そして、多様な人材が活躍できる環境を整備することで、新しい価値の創造や生産性の向上等につながることも期待されます。

日本の人口減少が今後も続くことからも、「この企業で働きたい」と思われる職場作りが今後ますます重要になるでしょう。